Réseau électrique français : état des lieux et défis à relever d’ici 2040

L’essor des énergies renouvelables impose de nouvelles règles au réseau électrique français. Pour répondre aux objectifs de la France à l’horizon 2040, ce dernier doit évoluer rapidement.

L’objectif ? Garantir un approvisionnement stable malgré la part croissante des énergies renouvelables, améliorer la flexibilité et moderniser les infrastructures vieillissantes.

Cet article propose une analyse de l’état actuel du réseau, des défis à surmonter d’ici 2040 et des solutions envisageables pour assurer une transition énergétique efficace.

Le réseau électrique français aujourd’hui : état des lieux

Un peu d’histoire

L’histoire du réseau électrique français débute à la fin du XIXᵉ siècle, à une époque où l’électricité était produite localement et utilisée principalement pour l’éclairage urbain. Ce n’est qu’en 1946, avec la nationalisation du secteur et la création d’EDF, que la France entame la structuration d’un réseau électrique national interconnecté.

Le développement massif du nucléaire à partir des années 1970 a marqué une nouvelle étape, permettant à la France de devenir l’un des rares pays à produire une électricité largement décarbonée. Cette orientation a permis une stabilité de l’approvisionnement et une indépendance énergétique relative, mais elle a aussi figé le système électrique autour d’un modèle centralisé.

À partir des années 2000, plusieurs réformes ont profondément modifié le marché de l’énergie, comme la libéralisation et l’ouverture progressive à la concurrence, imposées par l’Union européenne. Enfin, la loi de transition énergétique de 2015 a fixé des objectifs ambitieux de réduction du nucléaire et de développement des énergies renouvelables, bouleversant encore le fonctionnement du réseau.

Aujourd’hui, bien que le paysage énergétique ait évolué, la structure du réseau électrique français repose encore sur ces bases historiques.

Le réseau électrique, une infrastructure essentielle pour un mix énergétique en pleine évolution

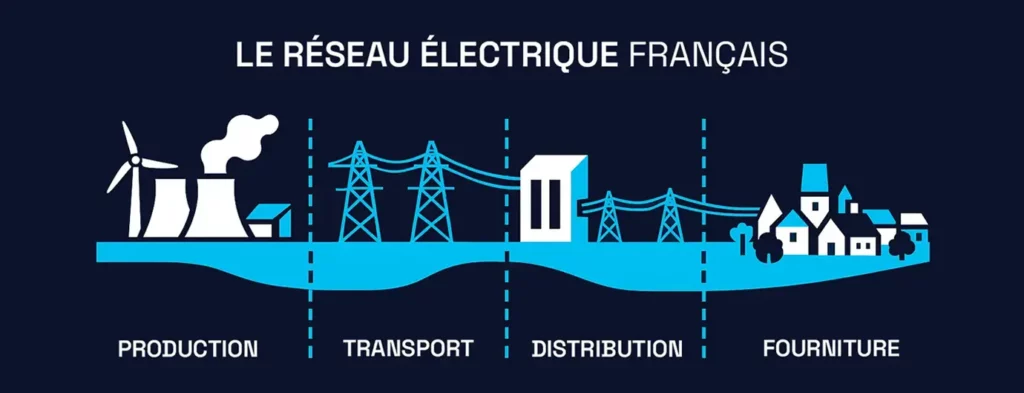

Le réseau électrique français repose sur deux niveaux d’infrastructures, le transport et la distribution :

- EDF et Engie sont les principaux producteurs d’électricité ;

- RTE (réseau de transport d’électricité) gère le réseau haute tension qui assure l’acheminement de l’électricité sur l’ensemble du territoire ;

- Enedis est responsable de 95% du réseau de distribution moyenne et basse tension qui alimente les foyers et les entreprises.

La production d’électricité est dominée par le nucléaire, qui constitue environ 63 % du mix énergétique français. Les énergies renouvelables, en pleine expansion, représentent désormais près de 27 % de la production, avec une part croissante de l’éolien et du solaire. Cette part ne fait qu’augmenter : il y a 10 ans, les énergies renouvelables ne représentaient que 17,2% du mix français soit une augmentation de 10 points. Cependant, les sources renouvelables sont intermittentes, ce qui impose de repenser l’organisation du réseau pour garantir un approvisionnement stable et fiable.

Qu’est-ce qu’une source intermittente ?

Il s’agit d’une source d’énergie dont la production varie en fonction de conditions externes indépendantes de la demande. Contrairement aux centrales nucléaires ou thermiques, qui produisent de l’électricité en continu selon les besoins, les énergies renouvelables comme l’éolien ou le solaire dépendent du vent ou de l’ensoleillement. Cette variabilité rend leur intégration au réseau plus complexe.

Production et consommation d’électricité : un équilibre fragile

L’équilibre entre production et consommation d’électricité est un enjeu majeur. La France connaît de fortes variations saisonnières, notamment en hiver où la demande explose en raison du chauffage électrique. Sans oublier l’électrification globale des activités (mobilité, industrie, data center, etc.), qui participe à augmenter la demande. Si le nucléaire permet de répondre à une grande partie de cette demande, les énergies renouvelables apportent une solution complémentaire. Cependant, elles nécessitent une meilleure gestion de la flexibilité du réseau.

L’interconnexion avec les pays voisins joue un rôle essentiel dans la stabilité du système électrique. En cas de pic de consommation, la France peut importer de l’électricité depuis l’Allemagne, l’Espagne ou encore le Royaume-Uni – mais nos voisins disposent d’un mix plus carboné, qui favorise le charbon au nucléaire. Inversement, lors de périodes de forte production, elle peut exporter son surplus, optimisant ainsi l’utilisation de ses infrastructures. Mais d’autres solutions doivent encore être développées pour accompagner la décarbonation du réseau électrique français…

Les défis majeurs du réseau électrique français d’ici 2040

Intégrer davantage les énergies renouvelables

L’objectif de la France est d’atteindre 40 % d’énergies renouvelables dans son mix électrique d’ici 2030. Ce développement rapide pose plusieurs défis. Tout d’abord, comme nous l’avons déjà évoqué, l’intermittence des sources comme l’éolien et le solaire implique de trouver des solutions pour assurer un approvisionnement constant. Le stockage d’énergie, les réseaux intelligents et l’amélioration des capacités de prévision météorologique sont des éléments clés pour relever ce défi.

En parallèle, le déploiement massif de ces infrastructures nécessite des investissements considérables, notamment dans les réseaux de transport et de distribution. En particulier, de nouvelles lignes doivent être créées pour raccorder les parcs éoliens offshore ou les centrales solaires aux zones de consommation. De même, l’augmentation du nombre d’unités de production décentralisées implique une meilleure coordination entre les producteurs et les gestionnaires de réseau. L’objectif ? Optimiser l’autoconsommation de l’énergie et minimiser les risques de surcharge.

Moderniser les infrastructures et sécuriser l’approvisionnement

Le vieillissement du réseau électrique français est une problématique majeure. De nombreuses infrastructures, conçues pour un modèle énergétique centré sur le nucléaire, doivent être modernisées pour s’adapter aux nouveaux enjeux. Cela implique des investissements massifs pour renouveler les lignes à haute tension ou en créer de nouvelles, mais aussi pour renforcer les nœuds de distribution, afin d’acheminer l’énergie de lieu de production au lieu de consommation. Il paraît également essentiel d’augmenter les capacités d’interconnexion avec les pays voisins et de sécuriser les infrastructures contre les cyberattaques.

La cybersécurité est en effet devenue un enjeu critique. Avec l’essor du numérique et la digitalisation du réseau, les risques de cyberattaques augmentent, mettant en péril la stabilité de l’approvisionnement. Des solutions doivent être mises en place pour protéger ces infrastructures stratégiques et garantir leur résilience face aux menaces.

Les risques de cyberattaques.

En France, ces attaques sont rares, mais pas inexistantes. Un exemple notable est l’attaque subie en 2019 par EDF et RTE : des tentatives d’intrusion ont été détectées sur des systèmes informatiques critiques. Bien qu’elles n’aient pas causé de coupure majeure, elles ont mis en évidence la vulnérabilité du réseau face à des menaces de type cyberespionnage ou sabotage.

Plus récemment, l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) a mis en garde contre des menaces accrues, visant à perturber les réseaux de distribution ou à voler des informations sensibles sur les infrastructures. C’est pourquoi le secteur investit massivement dans des systèmes de protection, des pare-feu industriels et des solutions de détection avancée pour se prémunir contre ces menaces.

Assurer la flexibilité et la résilience du réseau

La flexibilité du réseau est indispensable pour équilibrer en permanence la production et la consommation d’électricité, un équilibre qui devient plus complexe avec l’intégration croissante de sources d’énergie intermittentes comme l’éolien et le solaire. En effet, leur variabilité rend le réseau plus vulnérable aux fluctuations brutales de l’offre et de la demande, augmentant ainsi le risque de déséquilibres qui pourraient compromettre la stabilité du système électrique.

La flexibilité du réseau implique également de faire face à des besoins plus complexes en matière de gestion temporelle de l’énergie. Il ne s’agit plus seulement de répondre aux pics de consommation à l’instant t, mais aussi d’anticiper les périodes de forte production renouvelable pour éviter les pertes d’énergie et de pallier les creux de production sans compromettre l’approvisionnement.

Cette quête de flexibilité est compliquée par la nécessité de coordonner de nombreux acteurs : producteurs, gestionnaires de réseau, fournisseurs d’énergie et consommateurs. Cette interaction complexe exige des outils de pilotage avancés et une capacité d’adaptation constante pour maintenir l’équilibre du système.

Quels leviers pour relever ces défis ?

Les investissements nécessaires pour un réseau plus performant

Pour atteindre ses objectifs, la France doit mobiliser des investissements colossaux. Selon les estimations, plus de 100 milliards d’euros seront nécessaires d’ici 2040 pour moderniser le réseau, développer les infrastructures de transport et renforcer la flexibilité du système. Ces investissements doivent être partagés entre l’État, les entreprises du secteur énergétique et les acteurs privés. En raison de la complexité du secteur et des enjeux financiers majeurs, il est essentiel de mettre en place des mécanismes d’incitation pour attirer des capitaux privés tout en assurant une gouvernance efficace.

Au-delà du financement des infrastructures physiques, il est également nécessaire d’investir dans la formation et l’innovation. Un réseau électrique modernisé requiert de nouvelles compétences, notamment dans la gestion des smart grids, la cybersécurité et l’optimisation des flux énergétiques. Ces enjeux impliquent une coordination étroite entre les politiques publiques, les entreprises énergétiques et les acteurs de la recherche.

Les solutions pour améliorer la flexibilité du réseau

Nous l’avons vu, l’augmentation de la part des énergies renouvelables impose de renforcer la flexibilité du réseau électrique. Cela passe par plusieurs leviers, dont le développement du stockage d’énergie sous diverses formes (BESS, STEP – nous y reviendrons plus bas). Ces technologies permettent d’absorber les surplus de production pour les redistribuer en cas de besoin.

Les mécanismes d’effacement, qui consistent à inciter les consommateurs à réduire leur consommation en période de forte demande, voire à la déplacer sur des périodes où le réseau est moins sollicité, sont également essentiels. Dans cette logique, l’Ademe recommande de renforcer les dispositifs incitant les particuliers et les entreprises à adapter leur consommation aux périodes où le réseau est le plus disponible. Cela passe notamment par la diffusion de signaux tarifaires plus clairs et par le développement d’outils d’aide à la gestion de la demande énergétique, comme des applications permettant aux utilisateurs de visualiser en temps réel l’état du réseau et les moments propices à la consommation.

Enfin, les réseaux intelligents, ou smart grids, jouent un rôle clé dans cette transformation. Grâce à des capteurs et des algorithmes avancés, ils permettent de mieux piloter la production et la consommation en temps réel, évitant ainsi les pertes et les déséquilibres.

Focus sur les solutions de stockage d’énergie

Le stockage d’énergie est un levier clé pour stabiliser le réseau électrique face à l’essor des énergies renouvelables intermittentes. Il permet d’absorber les surplus de production et de les restituer en période de forte demande, garantissant ainsi un approvisionnement plus fiable.

Les systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) sont particulièrement adaptés aux besoins de flexibilité à court terme. Elles permettent de lisser les variations de production éolienne et solaire et jouent un rôle croissant dans l’équilibrage du réseau. Leur développement soulève néanmoins des défis liés à l’impact environnemental et à la souveraineté industrielle. En effet, le réemploi et le recyclage des batteries en France réduisent l’empreinte carbone et la dépendance aux importations, notamment face aux acteurs dominants comme la Chine et les États-Unis.

En complément, les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) restent aujourd’hui la principale solution de stockage à grande échelle. Basées sur un principe de pompage-turbinage, elles offrent une capacité de stockage massive et une grande efficacité énergétique. Toutefois, leur déploiement est limité par des contraintes géographiques et environnementales.

La montée en puissance du stockage repose donc sur une politique industrielle ambitieuse, combinant innovation, maîtrise des impacts écologiques et renforcement de l’indépendance énergétique de la France et de l’Europe.

Vous l’aurez compris, le réseau électrique français est à un tournant décisif. Pour une transition énergétique réussie, il doit intégrer davantage d’énergies renouvelables, renforcer sa flexibilité et moderniser ses infrastructures. Les solutions innovantes de stockage et de recharge intelligente, telles que celles proposées par Mob Energy, ont un rôle décisif à jouer.

Vous souhaitez suivre la transformation du secteur et adopter des solutions de recharge et de stockage ? Contactez-Mob Energy !